OMNI DIE DIC MARIAE

I. Gliederungen

IV. Beziehungen zum

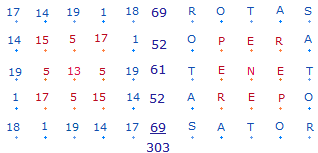

SATOR Quadrat yy

1. Das mittelalterliche Mariengedicht OMNI DIE DIC MARIAE hat sich besonders in der

übersetzten Liedversion "Alle Tage sing und sage" des

Altphilologen Heinrich Bone (1813-1893)

erhalten und ist im Gotteslob unter der Nummer 526 aufgenommen. Verfasser ist

der Benediktinermönch Bernhard von Cluny oder Morlas,

der in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts gelebt hat. Über sein Leben gibt

es wenig gesicherte Erkenntnisse.

Hier Text und deutsche Übersetzung, die erstaunlich gut von ChatGPT

geleistet wurde, von mir jedoch nach Bedarf korrigiert wurde.

1. Auffällig ist die ungewöhnlich große

Zahl von 60 Strophen, von denen Heinrich Bone 16

übersetzt hat. Es fragt sich, was ihn zu diesem ehrgeizigen Unterfangen bewegt

hat. Was kann die Zahl 60 bedeuten? Welche

Gliederungen und formale Gestaltungen sind erkennbar? Diese Fragen haben mich

besonders interessiert.

Inhaltliche Formulierungen müßten mit

bereits vorhandenen mariologischen Aussagen und sprachlichen Ausformungen

verglichen werden und bedürften zeitaufwendiger Studien. Ich verzichte

weitgehendst auf diesen Gesichtspunkt.

2. Ähnlich verhält es sich mit dem

Versschema, von dem ich nicht weiß, ob der Verfasser es von früheren Dichtungen

übernommen hat oder es für seine Absicht eigens erstellt hat. Das gewählte

Versschema ist der Schweifreim aab ccb aus

viermal 4 und zweimal 7 Silben. Eine Strophe besteht also aus 30 Silben. Vielleicht auch deswegen dürfte die

Zahl von insgesamt 60 Strophen richtig sein, da manche Veröffentlichungen bis

zu drei weiteren Strophen enthalten. aa und cc können jeweils als Binnenreim angesehen werden.

3. Der Verfasser spricht viel in der

Ich-Form, man spürt jedoch die Absicht, den Leser für seine Hingabe an Maria zu

gewinnen. Entsprechend wendet er sich häufig in der zweiten Person Plural an

seine Leser. Dennoch ist eine Eigenart zu bemerken: In seinen Lobpreis schiebt

er wie ein retardierendes Moment eine fingierte Überlegung an, ob denn Maria

genügend gepriesen werden kann. Er ist mißtrauisch gegen solche, die

selbstbewußt glauben, sie hätten Maria genügend gewürdigt (Str.8 u. 9). Dies

weist der Dichter zurück, will sich aber deswegen nicht seiner Aufgabe

entziehen, sich mit seinen ganzen Fähigkeiten dem Lob Mariens zu widmen

(Str.10). Denn nur weil man Maria nicht hoch genug preisen kann, dann ins

andere Extrem zu verfallen, nämlich auf jeglichen Lobpreis zu verzichten, das

wäre doch ein ganz verkehrte Einstellung (Str.11). Zwischen diesen beiden

Extremen der Selbstüberschätzung und verzichtender Resignation will sich der

Verfasser plazieren.

Da der Verfasser in Strophe 25 zu dieser zweifelnden

Reflexion ohne Not zurückkehrt, liegt die Vermutung nahe, daß dies aus einem

Gliederungsgrund geschieht:

|

25.

Actionis et sermonis Facultatem

tribue, ut

tuorum meritorum Laudes promam strenue. |

Gewähre die Fähigkeit des Handelns und des Redens, damit ich eifrig die Loblieder deiner Verdienste verkünden kann. |

24 Strophen bilden zwei Fünftel des Gedichts. Sehr ins Auge fallend ist der Doppelausdruck Actionis et sermonis als eine wortgenaue Wiederholung von Strophe 13:

|

13.

Huius mores tanquam

flores, Exornant

ecclesiam Actiones et sermones Miram

praestant gratiam. |

Ihre Sitten, wie Blumen,

schmücken die Kirche, ihre Handlungen und Worte verleihen wunderbare Gnade. |

Laudes begegnet in der ersten, promam in der achten Strophe. Die Strophe 27 deckt sich sprachlich und inhaltlich mit Strophe 11. Numerisch ergeben die Additionen 25+13 und 27+11 jeweils 38.

4. Diese Beobachtungen führten mich zu dem Entschluß, die Wörter der einzelnen Strophen zu zählen. Die Zahl bewegt sich zwischen 10 und 16:

|

Wortzahl |

– |

10 |

11 |

12 |

13 |

14 |

15 |

16 |

|

|

Hfk.1-24 |

– |

1 |

2 |

6 |

5 |

6 |

3 |

1 |

|

|

|

|

10 |

22 |

72 |

65 |

84 |

45 |

16 |

314 |

|

Hfk.25-36 |

|

– |

2 |

2 |

2 |

5 |

1 |

– |

|

|

|

|

|

22 |

24 |

26 |

70 |

15 |

|

157 |

|

Hfk.37-60 |

1 |

2 |

– |

4 |

10 |

6 |

1 |

1 |

|

|

|

1 |

20 |

– |

48 |

130 |

84 |

15 |

16 |

314 |

|

|

1 |

3 |

4 |

12 |

17 |

17 |

5 |

2 |

|

|

|

1 |

30 |

44 |

144 |

221 |

238 |

75 |

32 |

785 |

Die 60 Strophen sind unterteilt in 1-24, 25-36, 37-60 im Verhältnis 2:1:2, und diesem Verhältnis entsprechen auch die Wortzahlen 314:157:314. Das einzelne Wort ganz links in der Tabelle ist AMEN.

Mögliche Unterteilungen sind auch Einheiten von je 6 oder 10 Strophen. Zunächst das Ergebnis für die 6-er Einheiten:

|

je 5 Verse |

6 |

12 |

18 |

24 |

sm |

30 |

36 |

sm |

42 |

48 |

54 |

61 |

sm |

GS |

|

Wortzahl |

76 |

75 |

80 |

83 |

314 |

79 |

78 |

157 |

75 |

76 |

80 |

83 |

314 |

785 |

Die Wortzahlen der ersten und letzten 24 Strophen sind jeweils gleich in paralleler paarweiser Anordnung, das erste Paar chiastisch, das zweite parallel, 79 und 78 sind angrenzende Zahlen. Die Additionen 151 und 163 sind Primzahlen.

5. Die sechs 10-er Einheiten führen zu folgenden Ergebnissen:

|

je 10 Verse |

10 |

20 |

30 |

40 |

50 |

60 |

sm |

|

Einheiten |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

|

Wortzahl |

126 |

133 |

134 |

128 |

126 |

138 |

785 |

|

FW |

15 |

26 |

69 |

14 |

15 |

28 |

167 |

|

|

|

395+109 =

504 |

|

|

952 |

||

|

|

390+ 58 = 448 |

|

|||||

|

395:390

= 5*(79:78); 504:448 =

56*(9:8) |

|||||||

Es werden hier auch die Faktorenwerte (FW) mit einbezogen, die ein sinnvolles Ergebnis zusammen mit den Zahlensummen erbringen, auf das aber nicht eingegangen werden soll, da unbekannt ist, ob der Verfasser damit rechnete.

Die mittleren Summen der Einheiten 2-4 bilden mit den übrigen drei Einheiten das angrenzende Verhältnis 390:395 = 5*(78:79). Das Verhältnis der Zahlen 1+5+6 und 2+3+4 ist 12:9 = 3*(4:3). Den Nummern 1+2+6 entsprechen zweimal die Summe 126 = 18*7, dazu kommt noch 133 = 19*7, zusammen 385, was das weitere Verhältnis 5*(77:80) ermöglicht. Angrenzende Summen kommen zustande durch 126+ 133+134 = 393 und 128+126+138 = 392. 126 auf Position 1 ist austauschbar mit 126 auf Position 5.

Die Wortzahl der Strophen 1-25 = 325, 13 Wörter je Strophe. Die Wortzahl der Strophen 26-50 beträgt 322, die der restlichen 10 138, das Verhältnis der beiden Summen ist 46*(7:3).

6. Die Wortzahlen von viermal 15 Strophen sind:

|

je 15 Verse |

15 |

30 |

45 |

60 |

sm |

|

Wortzahl |

191 |

202 |

193 |

199 |

785 |

|

|

393 |

392 |

|

||

|

390:395

= 5*(78:79) |

|||||

Zweimal zwei Summen genügen zwei Zahlenordnungen: einmal angrenzend und ein zweites Mal ein Verhältnis bildend. Die FW der ersten beiden und letzten beiden Summen sind 191+103 = 294; 193+199 = 392, ihr Verhältis ist 98*(3:4) = 686 = 2*(7*7*7). Die Bedeutung wird weiter unten erklärt.

Schließlich läßt sich 60 in 3*20 aufteilen. Deren Summen sind 259 = 7*37, 262 = 2*131, 264 = 24*11. Die erste Zehnereinheit hat zur zweiten das Verhältnis 126:133 = 7*(18:19). Die letzten zwei Zehnereinheiten enthalten drei durch 11 teilbare Summen: 41-47 = 88 = 8*11; 48-56 = 121 = 11*11; 57-60 + AMEN = 55 = 5*11. Durch Zusammenfassen der beiden Außenwerte erhält man das Verhältnis zur Mitteleinheit von 11:9 Strophen und 13:11 Wörtern. Die Wortsumme der Strophen 41-52 = 156 = 13*12 mit 13 Wörtern im Durchschnitt. Die Summe der restlichen 8 Strophen ist 108 = 9*12.

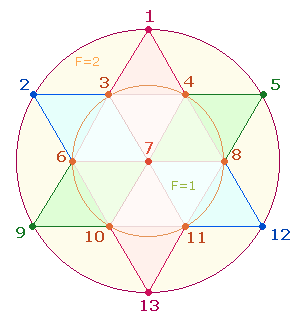

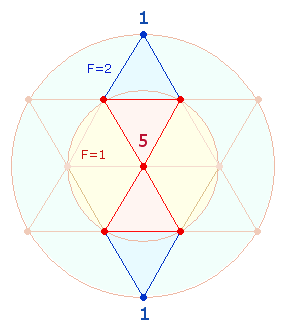

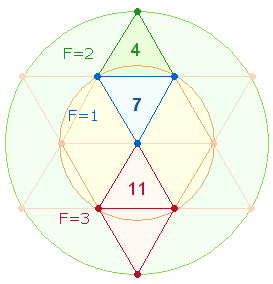

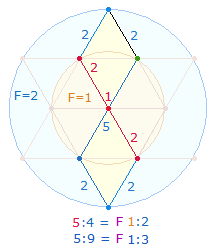

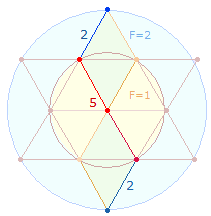

1. Auf welche Grundlagen stützt der Verfasser seine numerischen Gliederungen? Nach meinen bisherigen Erkenntnissen kennt der Verfasser den Tetraktysstern mit seinen zwei konzentrischen Kreisen als Modell des Dezimalsystems, das ich vor Jahren neu entdeckte und rekonstruierte. Ich unterstelle ihm, daß er noch tiefere Einsichten in die Bedeutung und Handhabung der Zahlen hatte als ich. Das Kreisflächenverhältnis des hexagonalen Kreises zum äußeren Kreis beträgt 1:3 und kann als geometrisches Zeugnis des einen Gottes in drei Personen verstanden werden.

Das Kreisflächenverhältnis 1:3 ist der zentrale Inhalt des Tetraktyssterns, auf den alle einzelnen Elemente in analoger Weise hingeordnet sind.

In der Apokalypse des Johannes wird MARIA in ihrer Heilsbedeutung dargestellt. Es heißt in Kapitel 12,1:

Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel: eine Frau, mit der Sonne bekleidet; der Mond war unter ihren Füßen

und ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt.

Den äußeren und inneren Kreis kann man als Sonne und Mond deuten, den zwölf Sternen

entsprechen 12 gleichseitige Dreiecke. Der Tetraktysstern besteht zwar nur aus zwei

Tetraktys, aber von jedem der 6 äußeren Kreislinienpunkten kann man jeweils mit 1 beginnen und die 10 Punkte numerieren,

was als eine Begründung für 60 Strophen gelten kann:

|

|

Zum Verständnis des Tetraktyssterns sind alle Bestandteile – Punkte, Linien, Flächen – hier Elemente genannt, von Bedeutung. Die Summen der 6 Zehnereinheiten lassen wesentliche Konstruktionsüberlegungen erkennen:

|

10 |

20 |

30 |

40 |

50 |

60 |

|

126 |

133 |

134 |

128 |

126 |

138 |

Die beiden Tetraktys werden zweimal durch die 9 Rahmenpunkte in der dreistelligen Zusammensetzung 1+2+6 = 2*63 = 6*21 (s.Grafik) dargestellt. Eine Tetraktysseite besteht aus 4 Punkten und 3 Linien, alle drei Seiten darstellbar als 3*(4+3) und als dreistellige Zahl 343 – sich selbst interpretierend – mit den Faktoren 7*7*7. Für zwei Tetraktys ist die Summe 686, die als Faktorensumme (FS) der viermal 15-er Einheiten ermittelt wurde. 686 ist auch die Zahlensumme (ZS) der Strophe 28, die zusammen mit zwei weiteren im nächsten Punkt behandelt wird.

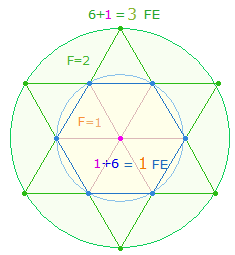

Der Tetraktysstern entsteht durch Verlängerung der 6 hexagonalen Segmentlinien. Um einen Kreis um die 6 Außenpunkte zu ziehen, ist der hexagonale Mittelpunkt ein zweites Mal zu verwenden. Auf diese Weise kommen zwei analoge Rechnungen im Verhältnis von Punkten und Flächeneinheiten zustande: 13 (sichtbare) Punkte des Tetraktyssterns bedeuten 3 Flächeneinheiten in der Aufteilung 1:2 von hexagonaler Fläche und Erweiterungsring. Zählt man den zweiten, unsichtbaren Punkt des äußeren Kreises, bedeuten 7 hexagonale Punkte 1 Flächeneinheit und 6+1 Erweiterungspunkte 3 Flächeneinheiten. Auf diese Weise kommen 3+4 = 7 Flächeneinheiten zustande:

|

|

Eine Schlüsselzahl für diesen Doppelaspekt ist die Primzahl 167, die sich als FS der 6 Zehnereinheiten ergab. Der Verfasser berücksichtigte ihn außerdem, indem er für die Wortzahlen 13 und 14 dieselbe Häufigkeit von 17 bestimmte. In diesem Zusammenhang setzt sich 17 aus 7 hexagonalen und 10 Tetraktyspunkten zusammen, denen 1+3 Flächeneinheiten entsprechen.

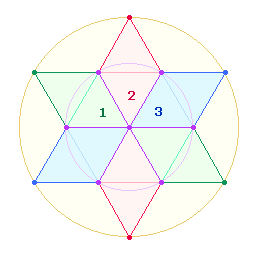

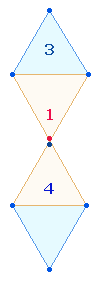

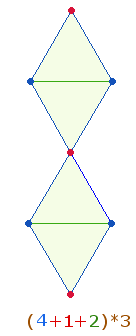

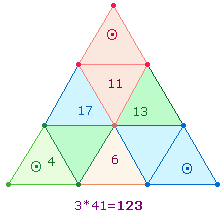

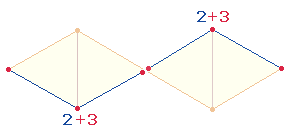

2. Die 6 hexagonalen Flächen können als drei sanduhrförmige Doppeldreiecke aus je 13 Elementen betrachtet werden. Bei der Erweiterung zum Tetraktysstern kommen zwei spiegelsymmetrische Dreiecke hinzu, und aus drei Doppeldreiecken werden drei Doppelrauten (DR):

|

|

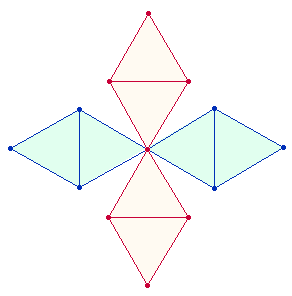

Der Verfasser von OMNI DIE kannte sicherlich auch folgendes: Zwei zu einem Achsenkreuz gebildete DR lassen sich zu einem Oktaeder zusammenfügen:

|

|

|

|

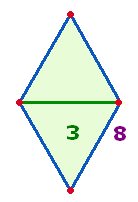

Im Oktaeder von oben nach unten sind reihum vier Rauten mit jeweiliger Mittellinie zu erkennen. Jede Raute besteht aus 11 Elementen, zusammen 44. Bernhards Gedicht enthält vier Strophen mit je 11 Wörtern: 2, 7, 25 und 33. Alternativ besteht die Doppelraute aus vier sanduhrförmigen Doppeldreiecken, die jeweils von der Mittelbasis ausgehen und sich je zweimal über die obere und untere Ecke erstrecken. Die Gesamtzahl der Elemente ist dann 52.

3. Die analogische Beziehung von geometrischen Elementen des Tetraktyssterns zu den Flächeneinheiten der beiden konzentrischen Kreise ist ein durchgehendes Prinzip. Deren 7+7 Punkte sind zusammengefaßt in ihrem Additionsergebnis 14. Bezogen auf die DR kann sie aufgegliedert werden in 10 Linien + 4 Dreiecksflächen und, ihren Einzelziffern in 1+(2+2) Punkte einer DR-Zickzacklinie.

Die Beziehung zwischen den 11

Elementen einer Raute und der Zahl 14 besteht

in dem Doppelaspekt, daß für jede der beiden Dreiecke der Raute 7

Elemente zu zählen sind, sodaß 14+11

zusammen 25 ergeben. Die Konstitutivzahlen für 14

sind 8+6, und 86 =

2*43 ist auch die FS

der Zahlen 1-14. Die Einzelziffern 4+3

ihrer Halbierung weisen auf die Punktezahl eines DR-Kreuzes

und aus 8 Flächen und 6 Punkten besteht der Oktaeder.

Hier ist auch ein Ansatz für die Zahl 157, die noch weiter zu erklären sein wird. Die Summe der Zahlen von 1-14 = 7*(1+14) = 7*15 = 15*7 = 105.

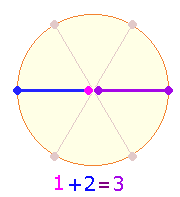

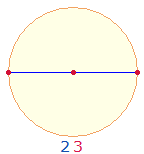

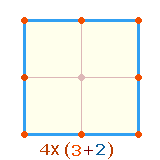

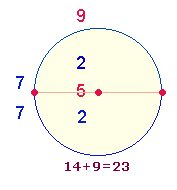

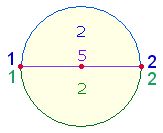

4. Zu erklären sind also die Zahl 314 und ihre Halbierung 157. 3+1 = 4 stellt eine Gleichung dar. Grundgelegt ist sie in der Formel 1+2=3 der zwei Kreisradien:

|

|

|

Zwei Radien und der Durchmesser stellen das Prinzip von "zwei Hälften und das Ganze" dar. Beide haben ihre Berechtigung und sind als Doppelaspekt zu addieren: 5+6 = 11.

Es kann als Gesetz gelten, daß alle gültigen Aussagen Gleichungen sind, im Zahlenbereich jeweils eine Doppelung. 3+1=4 läßt sich auf die Punktestruktur der DR beziehen, wobei zwei Mittelpunkte berücksichtigt werden:

|

|

In den 6 Zehnereinheiten ist in dreistelliger Zusammensetzung diese Punktestruktur der DR mit einem und zwei Mittelpunkten nebeneinander gestaltet:

|

10 |

20 |

30 |

40 |

50 |

60 |

|

126 |

133 |

134 |

128 |

126 |

138 |

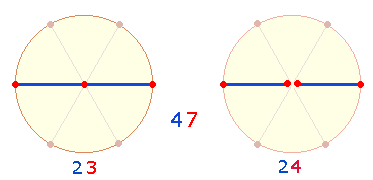

5. Auch für die Zahl 157 sind zwei Mittelpunkte anzunehmen. Sie ist als 15+7 = 22 zu verstehen: Der DR-Rahmen aus 15 Elementen setzt sich zusammen aus 7 Punkten und 2*4 Linien je Raute. Dies ist das Versmuster einer halben Strophe von OMNI DIE, das sich wiederholt, wie auch die DR sich mit einer zweiten zur Bildung eines Oktaeders verbindet. Die Zahl 7 umfaßt 6 Binnenelemente (4 Flächen, 2 Querlinien) + 1 Mittelpunkt:

|

|

Für die Verdoppelung von 157 zu 314 könnte ein zweites Modell eine plausible Begründung liefern: Von der Spitze einer Tetraktys bis zu deren gegenüberliegenden Grundlinie erstrecken sich drei Dreiecksflächen, eine vierte Fläche liegt außerhalb der Grundlinie und bildet mit den vorherigen drei eine DR. Wenn nun eine DR ihr eigentliches Ziel in der Bildung eines Oktaeders findet, dann bedeutet die Addition 3+1 = 4 zwei DR. Auf diese Weise umfaßt 314 zweimal 157.

Die Oberfläche des Oktaeders wird durch vier einzelne Rauten zu je 11 Elementen gebildet, zusammen 44. Dies ist einerseits durch zweimal 15+7 = 4*11 darstellbar, andererseits durch vier Strophen mit der Wortzahl 11. Diese Strophen sind 2, 7, 25 und 33. Konzentrisch addiert ergibt sich 35+32 = 67. Dies sind die gematrischen Werte der Eckpunkte des SATOR-Quadrats, das im nächsten Abschnitt behandelt wird:

|

|

6. Das Prinzip "zwei Hälften und das Ganze" trifft auch auf den Oktaeder zu. Dieser besteht ohne Volumen aus 26 Elementen, je eine Hälfte nimmt jedoch die gemeinsame Mittelbasis von 8 Elementen in Anspruch. Auf diese Weise kommen 2*(9+8) = 2*17 = 34 Elemente + 26 Elemente des ganzen Oktaeders, zusammen 60 Elemente zustande.

Auf gematrische Bearbeitung des Textes weisen die 16x4 Silben in den 4 Strophen mit der Wortzahl 11 hin: Die Zahlensumme (ZS) ist 1734 = 2*3*17*17.

Ein zweiter Doppelaspekt berücksichtigt das Volumen des Oktaeders, es kommt so 26+27 = 53 zustande. 5+3 ist auch die Zahl von 5 Elementen von der unteren Ecke des Oktaeders zur oberen und 3 mittlere Elemente. 15*53 = 795 ist die durchschnittliche ZS der vier Strophen, die Gesamt- ZS demnach 3180.

7. Die Wortzahlen von zweimal vier 6-er Einheiten (1-24 und 37-60) sind gleich:

|

Strophen |

6 |

12 |

18 |

24 |

sm |

30 |

36 |

sm |

42 |

48 |

54 |

61 |

sm |

GS |

|

Wortzahl |

76 |

75 |

80 |

83 |

314 |

79 |

78 |

157 |

75 |

76 |

80 |

83 |

314 |

785 |

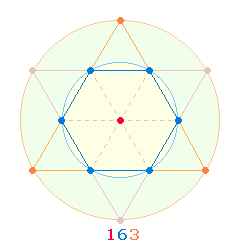

Die Summe 151 ist in der Ziffernaufteilung ein DR-Muster von 2 Erweiterungspunkten und 5 hexagonalen Punkten, die Summe 163 gibt in den Einzelziffern die 10 Punkte der Tetraktys wieder:

|

|

|

Die Zahl 151 wird offensichtlich mit 163 verknüpft, um anzuzeigen, daß der Tetraktysstern nicht nur zwei Tetraktys enthält, sondern auch eine DR nicht nur für sich allein steht, sondern mit einer zweiten zur Bildung eines Oktaeders bestimmt sind.

8. Wenn der Verfasser so sorgfältig die Wörter gezählt hat, hat er es auch mit den Buchstaben getan? Nachdem ich ein überflüssiges H aus TROP(H)AEA (Str.5) entfernt hatte, ergab die Gesamtzahl 4428 = 108*41 = 9*12*41 = FW 54 einen gut überprüfbaren Sinn. Wenn man 60 durch 12 teilt, entfallen auf 5 Strophen jeweils 9*41 = 369 Buchstaben. Es zeigt sich, daß Bernhard von der fortlaufenden Addition nicht mehr als 10 Zähler abweicht, und daß er offensichtlich bewußt das Verhältnis 3:1 anstrebte, da 9*5 Strophen auch 9*369 = 3321 ergeben:

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

12 |

|

|

0-5 |

6-10 |

11-15 |

16-20 |

21-25 |

26-30 |

31-35 |

36-40 |

41-45 |

46-50 |

51-55 |

56-60 |

|

*369 |

369 |

738 |

1107 |

1476 |

1845 |

2214 |

2583 |

2952 |

3321 |

3690 |

4059 |

4428 |

|

Bu. fortlf. |

359 |

736 |

1117 |

1484 |

1854 |

2209 |

2573 |

2947 |

3321 |

3697 |

4066 |

4428 |

|

Bu.Zahl |

359 |

377 |

381 |

367 |

370 |

355 |

364 |

374 |

374 |

376 |

369 |

362 |

Den Durchschnittswert 369 hat die 11. Fünfer-Einheit und 1:11 ist auch das Verhältnis.

Das Ergebnis 4428 ist hauptsächlich auf die DR und die Bildung des Oktaeders durch 4

Rauten und 21+20 = 41 Elementen des DR-Kreuzes ausgerichtet. Die Produktaufteilung

von 108 = 12*9 gibt 4*3

"Dachelemente" der DR und 3+6

Mittelachsenelemente wieder:

|

|

Die Zahl 4428 in der Aufteilung 44:28

= 4*(11:7) stellt ein Verhältnis aus 11:7

Elementen der Raute zu seinem hexagonalen Ursprungsdreieck dar, was dem

Kreisflächenverhältnis 3:1 entspricht:

|

|

1. Einen ersten Hinweis auf gematrische Berechnung ergaben die vier Strophen aus je 11 Wörtern. Ein sicheres Gesamtergebnis ist schwer zu ermitteln und zu erklären. Es wird am Ende des Textes unter Vorbehalt angegeben. Als Beispiel für gematrische Gestaltung seines Gedichts nehme ich die Strophen 1 und 60:

|

1. Omni die dic Mariae Mea laudes anima: Eius FESTA, eius GESTA cole splendidissima. |

An jedem Tag, meine

Seele, lobe Maria: Feiere ihre Feste, ihre Taten mit größtem Glanz. |

|

60. Da levamen, et iuvamen Tuum illis iugiter, tua FESTA, tua GESTA qui colunt alacriter. |

Gib Erleichterung und Hilfe ständig denen, die mit Eifer deine

Feste, deine Taten feiern. |

Auffällig ist die wörtliche Wiederholung von FESTA GESTA in der 60. Strophe. Das Ende eines poetischen Textes in den Anfang münden zu lassen, ist ein häufig eingesetztes strukturelles Element. Dennoch mag in gematrischer Hinsicht mehr dahinter stecken. Die ZS der parallelen Wortelemente sind:

1. Eius (52) FESTA, (49)

2 (2) 9 (9) 101 (101)

2. eius (52) GESTA (50)

2 (4) 9 (18) 102 (203)

3. cole (33)

1 (5) 4 (22) 33 (236)

a(2) e(5) i(2) o(1) u(2) V

12 99

c(1) f(1) g(1) l(1) s(4) t(2)

K

10 137

1. tua (40) FESTA,

(49)

2 (2) 8 (8) 89 (89)

2. tua (40) GESTA (50)

2 (4) 8 (16) 90 (179)

3. colunt. (80)

1 (5) 6 (22) 80 (259)

a(4) e(2) o(1) u(3) V

10 88

c(1)

f(1) g(1)

l(1) n(1)

s(2) t(5)

K

12 171

Die Gesamt-ZS 236+259 = 495 =

45*11 ist durch 11 teilbar, ebenso die ZS

der Vokale 11*(9:8) = 11*17 = 187 und der

Konsonanten 137+171 = 308 = 28*11. Auch die

Zahl der Vokale und Konsonanten sowie der Buchstaben der jeweils 5 Wörter ist jeweils 22.

Die zweimal 22 Buchstaben können die Elemente von zwei DR

mit jeweils zwei Mittelpunkten füllen und als Achsenkreuz zu einem Oktaeder

zusammengefügt werden.

Die ZS

beiden Schlüsselwörter FESTA und GESTA sind 49+50 = 99,

in der Verdoppelung 198. Es ergibt sich somit

als gematrische Verhältnis von 20:24 = 4*(5:6)

Buchstaben die ZS 198:297

= 99*(2:3). COLE mit der ZS 33 ist für sich

durch 11 teilbar.

Die ZS von FESTA (49) und GESTA (50) geben die Zahl der Elemente des Tetraktyssterns wieder, wenn nach Ziehung zweier konzentrischer Kreise einmal ein Mittelpunkt und einmal zwei Mittelpunkte gezählt werden. Das Kreisflächenverhältnis ist einmal 1:2 und das zweite Mal 1:3, zusammen ergeben sich so 7 Kreisflächeneinheiten.

2. Die Faktorensumme (FS) von FESTA ist 38, von GESTA 40:

Die ZS+FS von FESTA ist 49+38 = 87, von GESTA 50+40 = 90. Das ZS+FS-Verhältnis beträgt 87:90 = 3*(29:30). Aus 15+14 = 29 Rahmenelementen besteht das DR-Kreuz bei einem Mittelpunkt und aus 15+15 = 30 Rahmenelemten bei zwei Mittelpunkten. Es wird erkennbar, daß die beiden Wörter FESTA und GESTA das Versschema darstellen. Addiert ergibt sich die ZS+FS 177, deren Einzelziffern den Mittelpunkt und zweimal 7 Rahmenelemente wiedergeben. Die Differenzierung in 7 Silben (Punkte) und 2*4 = 8 Silben (Linien) wird in den Einzelziffern der zwei FS sichtbar: 38+40 = 78.

3. Die beiden Strophen haben ihre je eigene gematrische Ordnung, aber stehen auch in einem komplementären Verhältnis. Es soll mit der Strophe 1 begonnen werden:

|

|

ZS |

FS |

sm |

|

OMNI

DIE DIC MARIAE |

127 |

100 |

227 |

|

MEA

LAUDES ANIMA. |

113 |

79 |

192 |

|

|

240 |

179 |

|

|

EIUS

GESTA EIUS FESTA |

203 |

134 |

337 |

|

COLE

SPLENDIDISSIMA. |

179 |

123 |

302 |

|

|

622 |

436 |

1058 |

|

1058 = 2*23² |

|||

|

227+302 = 529;

192+337 = 529 |

|||

Der Dichter Bernhard von Cluny verläßt das zweiteilige Versschema 8+7 zugunsten einer Umschließung der ersten und vierten Zeile, die zusammen dieselbe ZS+FS 529 haben wie die Verse zwei und drei. Die Zahl 23 in ihren Einzelziffern sind auf den Kreisdurchmesser beziehbar, der aus 2 Radialmaßen und 3 Punkten besteht. Dies gilt auch für das 3*3 Punkte-Quadrat:

|

|

Die ZS und FS der 60. Strophe sind:

|

|

ZS |

FS |

sm |

|

DA

LEVAMEN ET IUVAMEN |

176 |

130 |

306 |

|

TUUM

ILLIS IUGITER |

215 |

155 |

370 |

|

|

391 |

285 |

676 |

|

TUA

FESTA TUA GESTA |

179 |

136 |

315 |

|

QUI

COLUNT ALACRITER |

208 |

167 |

375 |

|

|

387 |

303 |

690

|

|

|

778 |

588 |

1366 |

|

1366 = 2*683 |

|||

|

306:315 =

9*(34+35) = 621 |

|||

|

370:375 = 5*(74:75) = 745 |

|||

|

315:375 = 15*(21:25) |

|||

Diese Strophe ist auf Parallelität angelegt, wie die Doppelbegriffe LEVAMEN IUVAMEN / FESTA GESTA nahelegen.

4. Die ZS und FS der beiden Strophen sind:

|

Str. |

ZS |

FS |

sm |

|

1 |

622 |

436 |

1058 |

|

60 |

778 |

588 |

1366 |

|

|

1400 |

1024 |

2424 |

|

1024= 210 |

|||

Die Einzelziffern der Zahl 24 bezeichnen die Radialelemente des Kreisdurchmessers:

|

|

Der Doppelaspekt von 23 und 24 ist auch auf 4 Flächen und 7 Punkte

der DR beziehbar.

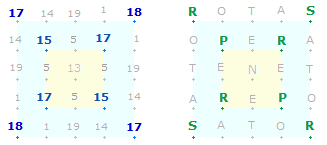

IV. Beziehungen zum SATOR Quadrat

1. Wie im folgenden auszuführen ist, kannte

der Verfasser das SATOR-Quadrat (SQ), seine gematrischen Werte und

seine Beziehungen zum Dezimalsystem und dem geometrischen Modell des

Tetraktyssterns:

|

|

|

Die ZS des SQ ist 303 = 3*101, die FS

249 = 3*83, die ZS+FS 552 = 23*24. Die ZS+FS 2424 = 24*101 der 1.

und 60. Strophe verbindet die SQ-Faktoren 101

der ZS und 24

der ZS+FS.

2. Die Beziehung

der beiden Strophen zum SQ gehen besonders aus ihren ersten 2*4

Silben hervor:

|

|

sm |

|

sm |

GS |

|

OMNI (48) DIE (18) |

66 |

DA (5) LEVAMEN (67) |

72 |

138 |

|

DIC (16) MARIAE (45) |

61 |

ET (24) IUVAMEN (80) |

104 |

165 |

|

|

127 |

|

176 |

303 |

|

66:176 = 22*(3:8) = 242 = 2*121 |

||||

Die ZS geben zwei verschiedenen Aufteilungen des SQ wieder. Erste Gliederung: Zweimal SATOR

OPERA haben die ZS 2*121 = 242, es bleibt die Mittelzeile TENET mit der ZS 61. Diese Teilbarkeit durch 11 tritt in der ersten und zweiten Hälfte beider

Strophen auf. Diese Aufteilung der 5 Wörter hat das Verhältnis 4:1. Diese Aufteilung ist

sinnvoll durch die Verbindung der Wörter OMNI DIE

DA LEVAMEN ET IUVAMEN – Jeden Tag gib

Linderung und Hilfe.

Die zweite

Gliederung hat das Verhältnis 2:3,

138

= 2*69 = SATOR ROTAS – Schöpfer, du drehst, 165 = 52+61+52 = OPERA TENET OPERA – Er

hält seine Werke mit Sorgfalt.

Die FS 136+167 = 303 der zweiten Hälfte von Strophe 60 (s.o.) besteht aus der ZS

34 der viermal drei Mittelbuchstaben ATO des äußeren Rahmens und der ZS 167 der übrigen 13 Buchstaben.

303+303 = 606 stellen ein Drittel der Gesamt-ZS+FS 2424 dar.

3. Die 8 ZS und FS der

beiden Strophen zusammengenommen sind:

|

1+60 |

|

ZS |

FS |

sm |

|

1.H. |

8 Si. |

303

|

230 |

533 |

|

|

7 Si. |

328 |

234

|

562 |

|

|

|

631 |

464 |

1095 |

|

2.H. |

8 Si. |

382 |

270

|

652 |

|

|

7 Si. |

387 |

290 |

677 |

|

|

|

769 |

560 |

1329 |

|

|

|

1400 |

1024 |

2424 |

|

303+387 = 690; 230+290 = 520 |

||||

|

690+520 = 1210; |

||||

|

710+504 = 1214; 562+652 = 1214 |

||||

|

690:710 = 10*(69:71) |

||||

|

520:504 = 8*(65:63) |

||||

Hier ist die

Zuordnung von Außen- und Innenversen angestrebt. 69

und 52 sind die ZS von SATOR

OPERA. Die ZS der Aufteilung OP und ERA sind 29

und 23. Die FS

der Aufteilung

beträgt 17 und 23, die Gesamt-FS 40 und die ZS+FS 46+46 = 92. Es ist auffällig, daß die ZS von EIUS

(52) TUA (40) die ZS und FS

von OPERA wiedergeben. Die chiastische Anordnung trägt

den Umkehrzahlen 447 und 744 Rechnung; darüber mehr weiter unten.

Die ZS der Innenglieder 328 und 382 sind Umkehrzahlen, die FS

234:270 haben das Verhältnis 18*(13:15), paralleles Verhältnis haben 464:560 = 16*(29:35) =

1024. 504 = 7*8*9 = 21*24 ist durch 24 teilbar. Durch 24 teilbar

ist auch die ZS 240 der ersten Hälfte von Strophe 1, außerdem die ZS 192

der zweiten

vier Silben beider Strophen EIUS GESTA (102) TUA GESTA (90). 504+240 ergibt 744

und stellt damit in den Einzeilziffern die Strophenstruktur 7+4+4 des Hymnus (in der Umkehrung) dar.

Die ZS+FS 2424

läßt sich auf je 24 Elemente des Hexagons

und des Erweiterungsbereichs beziehen, der Mittelpunkt ist dabei ausgespart.

Dem Verhältnis 24*(1:1) steht das Kreisflächenverhältnis 1:2 gegenüber. In zweistelliger

Zusammensetzung ergibt sich 11+12 = 23.

Der FW von 2424 ist

9+101 = 110 = 11*10. Die Faktoren 11 und 10

weisen auf die 21 Elemente der DR

hin.

Die Differenz

zwischen der FS 1024 und der ZS 1400 beträgt 376 =

8*47.

4.

Der FW von 1400 ist 10*10*14

= FW 7+7+9 = 14+9

= 23. 14 selbst ist 2*7 und

hat daher den FW 9.

Wenn dieser an 14 angehängt wird, ergibt sich 14+9 =

23. Die von Bernhard gewählte Zahl ist etwa so zu erklären: Er war mit

dem Tetraktysstern vertraut, er

kannte das SATOR-Quadrat, er war fasziniert von der DR

und der

Möglichkeit, durch zwei DR einen Oktaeder zu bilden. Er fühlte sich angetrieben, ein Gedicht aus

der Aufteilung der Elemente des DR-Rahmens 4+4+7 in der

Verdoppelung zu verfassen. Er glaubte an den Sinnzusammenhang zwischen

geometrischen und numerischen Strukturen. Er stellte die Faktoren der

Umkehrzahlen 447,

474, 744 fest: 3*149 >152, 474 =

6*79 >84, 744

= 24*31

>40;

152+84+40 = 276 = 12*23 = 4*69 = FW 30. SATOR hat die ZS

69 und bildet mit der Umkehrung ROTAS in vierfacher Anordnung den Quadratrahmen. 276 ist die Summe der Zahlen von 1-23. Den FW 152 finden wir in der ZS von zweimal GESTA

(100) + EIUS

(52), den FW 40 in der ZS

von TUA.

Der Faktor 149 findet sich in der ZS+FS von EIUS

TUA: 52+28

= 80; 40+29 = 69; 80+69 = 149.

Die Zahl 149 kann gelesen werden als 1+4+9 = 14

und 14+9 = 23. Beide Aufteilungen lassen sich

auf die 9 Elemente der DR-Zickzacklinie

anwenden und sich in Beziehung setzen zu den Flächeneinheiten der beiden

konzentrischen Kreise:

|

|

Die 5

Elemente des Kreisdurchmessers sind einteilbar in 1+4 oder 2+3.

Die Grafik zeigt die beiden Verhältnisse. Die Leseweise 14+9 ist aufzuteilen in 5+9 und 5+4.

Der Faktor 12 der Zahl 276

hat den FW 7, und 7 Flächeneinheiten kommen durch die beiden

Verhältnisse zustande. So ergeben sich zweimal 23+7 =

30. 237 ist die Hälfte von 474. Fügt man zur Zahl 1400

ihren FW 23, erhält man die Primzahl 1423 und damit die zwei

Darstellungsweisen der 5 Durchmesserelemente.

Was unser Verfasser tat, war also folgendes: Er addierte die

Durchmesserelemente 5:9 zu 14 und 5:4

zu 9. Dann teilte er 14 in die FW 7+7 und fand

dazu die passenden ZW 10. Für den FW 9 hatte er

bereits den ZW 14.

Damit die FS 23 erhalten blieb, waren die gefundenen ZW

zu multiplizieren.

5.

Der

dem ZW 14 entsprechende Buchstabe ist O. In der Apoklypse wird Jesus

das A und das O genannt. Die beiden

Buchstaben sind in SATOR/ROTAS

des äußeren Quadratrahmens viermal enthalten. 1+14

= 15 gibt die Silbenzahl einer Strophenhälfte wieder, multipliziert mit 4 ergibt die ZS 60. A ist 18mal, O 3mal in den Strophen 1

und 60 enthalten und ergeben so zusammen die

ZS 18+42 = 6*(3:7) = 60,

was der Gesamtzahl der Strophen entspricht und auf 3+7

Punkte von 6 Tetraktys hinweist. Die ZS der drei Wörter mit O

sind OMNI (48

35 ) COLE

(33 28) COLUNT (80 64), die Buchstabenzahl ist 14, die ZS+FS 161+127 = 288 = 12*24

enthält den Faktor 24 der Gesamt-ZS+FS 2424, 161 ist 7*23.

Was hat die Zahl 14 mit den 11 Elementen der

Raute zu tun? Es handelt sich um einen Doppelaspekt, der zu addieren ist: Ein

einzelnes Dreieck besteht aus 7 Elementen,

zwei aus 14. Eine Raute besteht aus zwei

Dreiecken. Die Addition ergibt das Quadrat 5x5 = 25

– die 25 Buchstaben des SQ.

In der Tetraktys entstehen durch

hexagonale Erweiterung drei Rauten.

Sanduhrförmiges Doppeldreieck und Raute sind ineinanander verschränkt und

bilden zusammen eine "Fischfigur":

|

|

Die ZS+FS der Zahlen 1-14

ist 105+86 = 191, zentral zweimal enthalten in der ZS EIUS (52) TUA (40) FESTA (49) GESTA (50).

6.

Die

Aufteilung der Zahl 1400 in die FW 9+7+7 hat eine Grundlage in der ersten Aufteilung

eines Kreises durch Einziehen eines Durchmessers:

|

|

Der Kreisdurchmesser erzeugt zwei

Hälften mit den Elementen einer halben Kreislinie

und einer halben Fläche. Zusammen mit den 5 Elementen des Durchmessers besteht also eine

Kreishälte aus 7 Elementen, der ganze Kreis jedoch aus 9

Elementen.

Durch Umstellung wird aus EIUS

der Vokativ IESU und TUA

hat die ZS von MARIA, die ZS+FS ist 92+57 = 149.

Die Gliederung 2+5+2

setzt sich fort in der DR-Zickzacklinie:

|

|

|

Die Umkehrfaktoren 12*21 =

252 sind in ihren Einzelziffern auf die Numerierung zweier

Kreislinienpunkte beziehbar, die zwei Kreishälften markieren.

V. Das magische Quadrat 3x3

1.

Die

Aufteilung der 5 Durchmesserelemente des

Kreises in 2 Radialmaße und 3 Begrenzungspunkte kann in Verdoppelung als

Radialelemente auf die DR-Zickzacklinie und

in Vervierfachung auf zwei DR-Zickzacklinien

ausgedehnt werden, die den Rahmen der DR

bilden:

|

|

Diese Vervierfachung von 2+3 ist als Quadratrahmen des 3x3 Punkte

Quadrats verwirklicht:

Mit den Grundzahlen 1-9

kann man ein magisches Quadrat konstruieren, in dem je drei Zahlen horizontal,

vertikal und diagonal die Summe 15 ergeben.

Die FW der 8 dreistelligen Zahlen und ihrer

Umkehrungen ergeben 1400:

|

438 |

357 |

852 |

816 |

159 |

654 |

672 |

294 |

|

4242 |

|

78 |

27 |

78 |

28 |

56 |

114 |

20 |

19 |

420 |

|

|

834 |

753 |

258 |

618 |

951 |

456 |

276 |

492 |

|

4638 |

|

144 |

254 |

48 |

108 |

320 |

28 |

30 |

48 |

980 |

|

|

420:980 = 140*(3:7) |

1400 |

8880 |

|||||||

Die FW in

vorstehender Tabelle werden rundum so ermittelt, daß vier aufsteigenden Zahlen

vier absteigende Zahlen entsprechen, die im zweiten Durchgang umgekehrt werden.

Mit der Zahl 438 als Beginn kann ein

befriedigendes Verhältnis gefunden werden.

Man kann versuchen, eine Gleichheit von zweimal 700 herzustellen, was hier durch farbliche

Unterlegung von 8+8 FW

geschehen ist: 448:252 = 28*(16:9);

455:245

= 35*(13:7). Drei FW sind einzeln

durch 7 teilbar:

zweimal 28, einmal 56,

paarweise zweimal 48+78

= 6*(8+13) = 6*21 = 126; außerdem 144+108 =

36*(4+3) = 252; 114+19 = 133 = 7*19;

drei FW 20+30+27 = 77; es bleiben übrig 254+320 = 574 = 14*41. Die FS der vier Quadratseiten beträgt 475,

das Verhältnis zur FS 925 der vier Binnenzahlen ist 25*(19:37). Das interne FS:ZS-Verhältnis 925:3515 ist 185*(5:19), das externe 185*(5:24).

2.

Es

ist nicht ausgeschlossen, daß e i n Modell des SATOR-Quadrats

das magische Quadrat 3x3 gewesen ist und Bernhard von Cluny dies erkannt hat. Denn

die dreistellig zusammengesetzten Zahlen 276

und 492 sind die ZS und die ZS+FS der vier äußeren Quadratseiten. Durch 4

geteilt ergibt sich 69+123 = 192 = 8*24, eine Summe, die in den Strophen 1 und 60

zweimal zu finden ist:

|

MEA

LAUDES ANIMA. |

113 |

79 |

192 |

EIUS GESTA (102) TUA

GESTA (90)

3.

Mit

Blick auf das SQ läßt sich der Faktor 23 der ZS+FS von Strophe 1 und der Faktor 24 der ZS+FS beider Strophen erklären: Die ZS+FS von OPERA ist 92 = 4*23 und ist zweimal zu rechnen, also 8*23. Daher ist die ZS+FS jeder Hälfte 529 =

23². Nun ist die ZS+FS des ganzen SQ

552 = 24*23. 16*23

kommen zustande durch SATOR ROTAS 2*(69+54) = 246 und 61+61 der

Mittelzeile TENET; 246+122

= 368 = 16*23.

Welche Rechnung ist für den Faktor 24 möglich? Indem man das Mittelpunkt-N aus dem TENET-Kreuz

herausnimmt: Vier T

und vier E haben die ZS 4*19+4*5 = 96, auf 192 zu verdoppeln durch identische FS. Die übrigen 17 Buchstaben haben die ZS+FS 207+153 = 9*(23+17) = 9*40 =

360.

Die ZS+FS 337, die

zusammen mit 192 529

= 23² ergibt, setzt sich zusammen aus der ZS

182 und der FS

155 der Wörter SATOR

OPERA TENET – Der Schöpfer erhält seine

Werke.

4.

Wie

sehr das innere SQ Thema von Strophe 1 ist, zeigt die ZW/FW-Verrechnung:

|

|

ZS |

FS |

sm |

FW |

|

|

622 |

436 |

1058 |

48 |

|

FW |

313 |

113 |

426 |

76 |

|

sm |

14*106 |

1484 |

124 |

|

|

FW |

|

|

64

|

|

84 ist die ZS des

inneren Quadratrahmens, 14 ist zweimal die

Differenz zwischen dem FW 8 der Zahl 15 = P, 64 die ZS

der vier Eckpunkte des inneren Quadrats RPRP.

48 und 76

sind Teile des TENET-Kreuzes.

5.

Wenn der Verfasser sein Gedicht gematrisch gestaltet

hat, dann legte er sicher Wert auf die gematrischen Werte der Namen MARIA und IESUS:

In MARIA (40) und IESUS

(70) begegnet das Verhältnis 4:7. 47 ist

insbesondere die ZS von DEUS – Gott.

Die ZS+FS

der Zahlen 1-23 und 1-24 führen

zu Teilbarkeit durch 47: 276+300 = 576; 201+210 =

411; 576+411

= 987 = 21*47.

Die ZS+FS von MARIA

und IESUS sind 40+32 = 72

und 70+36 = 106. 72 ist die ZS von DA (5) LEVAMEN (67) und 106 die FS von OMNI (35) DIE (15) DA (5) LEVAMEN (51). 106 ist auch

die ZS einer äußeren und inneren Quadratseite: ROTAS (69) PER (37).

Auf die ZS

40 von MARIA

weisen TUA (40)

und insbesondere COLUNT (80), letzteres besonders deswegen, weil das FS:ZS-Verhältnis 64:80 = 16*(4:5) = 2*(32:40)

zweimal die FS

und ZS wiedergibt.

Den FW

78+144 = 222 der Umkehrzahlen 438/834 entsprechen die ZS

von MARIA (40) +

IESUS (70) CHRISTUS (112). 4+3 Punkte und 8 Linien

bilden so eine Vereinigung der beiden Personen: 40

ist durch 8 teilbar, 70 und 112 durch 7. Der oben erwähnte Doppelaspekt von 11 und 14

für die DR ist auch in den FW 11 und 14

der ZS 40 und 70 von MARIA und IESUS eine wesentliche Begründung; 110+25 = 135 = 9*15. 294,

eine der dreistelligen Zahlen des magischen Quadrats ist die ZS+FS von IESUS (70+36 = 106) CHRISTUS

(112+76 = 188).

6.

Die

beiden ersten Wörter OMNI DIE geben

in exemplarischer Weise das geometrische Konzept des Gedichtes an: aus 6 DR und jeweils

11 Elementen besteht der Tetraktysstern. Das

Verhältnis 48:18 = 6*(8:3)

stellt 8 Rahmenelemente und 3 Binnenelemente einer Raute dar:

|

|

7. Am Ende gebe

ich die ZS und FS der 60 Strophen an: ZS

=

49710 = 30*1657 = FW 1667; FS = 36783 = 3*3*61*67 = FW 134. In beiden Ergebnissen

finden sich als Einzelziffern 1+6 bzw. 6+1 und 6+7.

Sie lassen sich auf die Punkte des Hexagons und des ganzen Tetraktyssterns und das

entsprechende Kreisflächenverhältnis 1:3

der beiden konzentrischen Kreise beziehen.

Bernhard

von Cluny hat MARIA, der Mutter Jesu

Christi, mit seinem Gedicht Omni die dic

Mariae ein würdiges Denkmal gesetzt, "digne

praedicavit".

Erstellt: 2024